至誠一貫

香川を、より住み良い、

より魅力ある令和の桃源郷へ。

日頃は、私、十河直の県政活動に対しまして格別のご理解・ご支援・ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

私は昭和60年に長尾町議会議員に当選して以降、平成14年にさぬき市議会議員、平成15年からは香川県議会議員として、 「至誠一貫」をキーワードに、常に町民、市民、県民の皆様の福祉向上を第一に、政治活動を行ってまいりました。 平成30年からは「香川県議会自由民主党香川県政会」の一員として、従来のやり方に囚われない新たな視点で議会活動を行っています。 どんなに些細に見える要望であっても、住民の皆様の声には真摯に耳を傾け、丁寧に政治に反映する、これが私の政治活動における不変のモットーです。 これからも、県民の福祉向上と県政の発展のために全力で取り組んでまいりますので、皆様のご指導、ご鞭撻を宜しくお願いいたします。

私は昭和60年に長尾町議会議員に当選して以降、平成14年にさぬき市議会議員、平成15年からは香川県議会議員として、 「至誠一貫」をキーワードに、常に町民、市民、県民の皆様の福祉向上を第一に、政治活動を行ってまいりました。 平成30年からは「香川県議会自由民主党香川県政会」の一員として、従来のやり方に囚われない新たな視点で議会活動を行っています。 どんなに些細に見える要望であっても、住民の皆様の声には真摯に耳を傾け、丁寧に政治に反映する、これが私の政治活動における不変のモットーです。 これからも、県民の福祉向上と県政の発展のために全力で取り組んでまいりますので、皆様のご指導、ご鞭撻を宜しくお願いいたします。

さて近年、豪雨災害や地震など、全国各地で大きな災害が相次いで発生しています。

香川県にとっても対岸の火事ではありません。南海トラフ地震等、未知の災害発生に備え、

安全で安心な県土づくりを進めることが私の第一の重点課題です。耐震化整備等防災減災対策については県

議会で熱心に議論されています。災害に強い地域社会の実現に遅れを取ってはなりません。また安全・安心

は災害への対応だけではありません。県内における交通事故抑制、特に自転車の安全利用の啓発についても喫緊の課題であると考えています。

県の発展には住民の安全・安心が前提条件です。あらゆる不測の事態を想定し、抜かりのない準備や整備に全力を尽くす所存です。

私の第二の重点課題は少子高齢化対策です。数年前、「日本創成会議」の人口減少問題検討分科会が発表したレポート

「自治体消滅論」「地方消滅論」の中に、香川県の多くの町、そして我がさぬき市も残念ながら記載されました。

このままでは香川県やさぬき市の将来が大変心配です。そこで「香川創成」のために、縁結び支援から子育てまでの

フルサポート、そして高齢化の現状に即応した医療・介護施設の充実、またU・I・孫ターンを促す移住者支援の

強化等に県政からの取り組みを始めています。この美しく豊かな香川県。

我らが故郷(ふるさと)香川県を「せとうち田園都市」として、美しく豊かで住みよい香川県を創造するために、私は全力で取り組んでまいります。

そして私の三大重点課題のラストは県内産業の育成です。魅力と活力のある農林水産業、そして地場産業などの中小企業の振興を図ることにより、

ますます香川県は「住みよく働きやすい」環境が整い、人口流出の防止と県外からの移住者増加が見込まれます。

オリーブなど、県産農林水産業のブランド化と販路拡大は近年特に成功しており、国の提唱する「六次産業化」「地産外商」

のモデルとなりつつあります。折しもコロナ禍により地方移住の機運が高まりました。香川県独自の新しい、

そして面白い発想から生まれるユニークな産業の確立は、県内外へのアピールを増し、香川の発展を次なるステップに確実に導くことでしょう。

充実した支援の拡大に今後も努めます。以上三点を挙げましたが、私は皆様のお役に立てる限り、他分野においてもあらゆる努力を惜しまぬ所存です。

我らが香川県を、より住み良い、より魅力ある令和の桃源郷にするために、皆様と一緒になって取り組んでまいります。今後とも、ご協力とご支援を宜しくお願いいたします。

-

令和7年6月定例県議会

令和7年6月定例議会代表質問に立ちました

6月定例県議会は17日開会。19日、自民県政会代表質問に立ち、約2時間に亘り池田知事の考えを質しました。

情報システム調達の最適化について

競争性や汎用性を高め、費用対効果の高いシステムを構築

- (十河議員)令和9年度には全庁における基幹系情報システムの大規模更新を控えているが、運用コストの削減やシステム調達手法の最適化などに関して、これまでの県の取組みの評価と今後の方針について知事に伺う。

- (知事)情報システムの調達コストは増加傾向にあったが、令和5年度からITガバナンス再構築アドバイザーを外部登用、6年度からはコンサルタント事業者による伴走支援などを実施し、7年度には15%の調達コスト削減に成功した。 一方、アドバイザーより「特定の事業者に偏っている」「県独自の過大カスタマイズがコストを増加させている」などの指摘もあり、一層の適正化を図る必要がある。今後も引き続き外部専門家を活用し、複数事業者でのコスト比較やクラウドサービスなどの利用も検討していく。 令和9年度の基幹系情報システム大規模更新を控え、①開発から運用までのライフサイクルコストを意識して費用抑制、②他の自治体とのクラウドサービス共同利用を検討、③そのための既存業務の見直し、の3点をもとに「更新方針」を策定する予定である。

「ふるさと香川」に対する思いの醸成について

「香川県民の日」を創設し、広く、ふるさと香川への思いを深める

- (十河議員)本県の人口は25年連続で減少している。出生数減少からなる自然減のほかに、特に20歳前後の若者の県外転出による社会減が拡大している。 県民の皆様に、改めて「ふるさと香川」へ思いを馳せていただくための新しい取組みを始めるべきと考えるが、知事の所見を伺う。

- (知事)今後の県政発展の基礎は、「ふるさと香川で住み続ける方、頑張る方」を増やすことにあると考えている。そのためにも、県民の皆様に、広くふるさとへの記憶や感情を呼び起こし、「地の利」や魅力に改めて触れていただけるような仕組みとして、新たに「香川県民の日」を創設してはどうかと考えている。 県議会や各市町の御理解・御協力はもちろんのこと、広く県民の皆様に関心を持っていただけるよう、様々な機会を捉えてご意見を伺い、検討を進めていきたい。

内海トラフ地震の被害想定の見直しについて

防災・減災対策を着実に推進

- (十河議員)南海トラフ地震の発生確率は国により80%程度に引き上げられた。 県では平成24年に県内被害予測が行われたが、現在、その被害想定について現況を反映させた見直しが進められている。現在の検討状況と公表時期について知事に伺う。

- (知事)昨年度から、専門家からなる「香川県地震・津波被害想定検討委員会」において南海トラフ地震の被害想定の見直しを進めてきた。 高精度化した地形・地盤データを用いるとともに、平成26年以降に実施した海岸・河川の堤防整備や住宅耐震化などの取組状況も踏まえて現況を反映させている。 この想定は、県民、企業等の防災・減災対策や災害対応の基礎となるものであることから、公表は市町や報道機関を通じて都度行なっている。これまでに被害想定の項目や推計方法が決定された。 来月予定の委員会において、震度分布や津波高、浸水区域等の推計結果を、夏には人的・物的被害の推計結果を取りまとめる予定である。

森林公園におけるにぎわいづくりについて

イベント開催、SNS発信を積極的に行う

- (十河議員)県内には3つの森林公園があるが、野外レクリエーションや自然体験学習などの場としてのにぎわいを創出するため、「地域資源活性化ブロジェクトチーム」の検討内容や今後どのように取り組んでいくのか知事に伺う。

- (知事)令和5年に設置された「地域資源活性化プロジェクトチーム」は、里山や森林、農村などの自然や景観を生かした地域資源の活用方策について幅広く検討してきた。それをもとに、公渕森林公園については、昨年度「やすらぎの小径」をリニューアルし、今後も桜並木の更新や設備の改修を行う予定である。環境省より「自然共生サイト」として認定されたため、環境教育にも活用したい。 満濃池森林公園には、今年度に県内最大級の遊具を新設、設備の改修も行う。国営讃岐まんのう公園との連携イベントも予定されている。 ドングリランドは、どんぐり銀行や森づくりボランティアの活動拠点として、今後の整備について検討していく。

子ども・子育て支援施策の推進について

健やかで安全・安心な成長を支援

- (十河議員)人口減少、特に少子化は急激に進行している。 県では「香川県健やか子ども支援計画」を見直し、新たな計画を今年度策定する。県として、どのような視点で子ども・子育て支援施策の更なる推進を図るのか、知事に伺う。

- (知事)(1)若い世代の視点に立った結婚や子育てに関する支援:意識調査の結果を踏まえるほか、県とマッチングアプリ事業者との共同プロジェクト「KAGAWA U-25 SESSION」を活用して若者の視点を探る、 (2)困難を抱える子どもとその家庭への支援の充実:児童虐待、貧困、いじめ・不登校、ヤングケアラー問題などに対し、相談窓口や支援機関のスキルアップや地域ネットワークの強化に努める、 (3)すべての子どもの健やかで安全・安心な成長への切れ目ない支援:「小1の壁」や大学等 への進学資金など、それぞれの段階に必要な教育、医療、福祉、環境の整備に努める。 以上3点を軸に、新たな計画の策定を進めている。

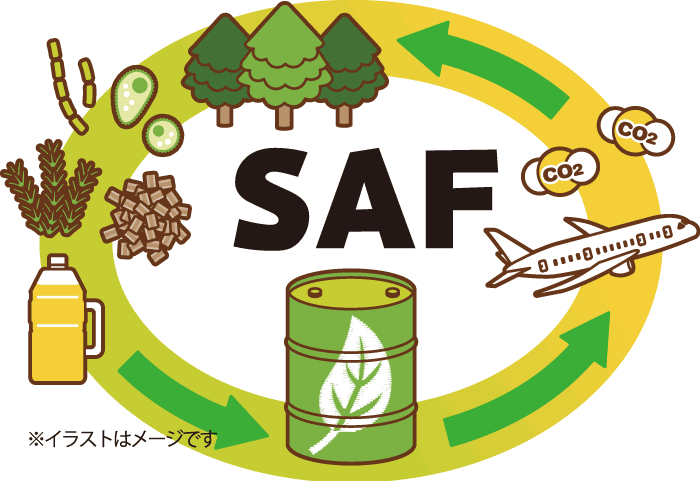

企業立地の推進について

本県の優位性や支援策をPRし、企業立地を推進

- (十河議員)新たな雇用の創出と本県経済の活性化に繋げていくため、「せとうち企業誘致100プラン」に基づいた、これまでの企業誘致活動の取組状況について、また今後の取組みについて知事に伺う。

- (知事)昨年度の企業立地件数は過去最多の61件であり、着実な成果を上げている。 また「せとうち企業誘致100プラン」は、地域の課題解決やプラチナ社会の実現に貢献した自治体や企業に贈られる「プラチナ大賞」優秀賞を昨年度受賞した。 本年2月には、コスモ石油が坂出製油所の跡地をSAF製造拠点として整備することが発表された。航空業界のCO2削減のため、世界的な需要拡大が見込まれるSAFの安定したサプライチェーン構築を目指し、今年度から基本設計が開始される。 今後の取組みとしては、現在、綾川町千疋地区の産業用地の整備計画が進んでいるほか、大都市圏への企業訪問活動を強化し、本県の立地環境の優位性やきめ細かな支援についてPRし、企業立地を一層促進していきたい。

滞在型観光の推進について

夜型観光の充実を進め観光消費額の増加をねらう

- (十河議員)今年度当初予算において、「県立アリーナ周辺での夜型観光推進事業」が計上されているが、宿泊や滞在につながる夜型の観光コンテンツの充実と滞在型観光の推進に向けて、今後の取組みを知事に伺う。

- (知事)これまで地域や民間事業者による夜型イベントへの支援を行ってきたが、結果、2017年比で外国人の平均宿泊日数は1.4倍に伸びた。 また本年3月に実施した県立アリーナにおけるプロジェクションマッピングは来場者数が当初の予想を上回り、再訪希望も多かった。 そこで今年度は複数回の上映を予定しており、新たに近隣の飲食店や旅行会社などとの連携も図る予定である。加えて、新たにアートや文化的建築物を丸一日かけて巡る周遊ツアーを瀬戸芸に合わせて実施するほか、引き続き「さぬきバル」「さかいで輝ノ夜(アキノヨル)」等の地域の夜型観光コンテンツへの支援にも努める。

水田農業の振興について

農業者が安心して水田農業に取り組める施策を推進

- (十河議員)本県農業では水田比率が約8割と高いが、農業経営の効率化は進んでいない。国における水田政策の見直しに関する方針も踏まえ、今後の水田の有効活用や農業経営の基盤強化について、どのように取り組んでいくのか知事に伺う。

- (知事)本県の認定農業者などの担い手への農地集積率は全国的にも遅れているが、ほ場整備率の低さに要因があると考え、農業用水のパイプライン化や農業水利施設の補修・更新などを進めている。 また担い手や本県農地の7割を支える兼業農家への県による伴走支援にも努めている。農業経営の規模拡大や法人化については、専門家によるサポートのもと、ここ5年で41法人増加した。 令和9年度以降の水田政策については、本年4月に閣議決定された「食料・農業・農村基本計画」を踏まえ、県の支援メニューに連作障害回避の取組みを追加する予定である。 これらは今年度中に策定予定の次期「香川県農業・農村基本計画」に盛り込まれる。

住宅の耐震化について

意識啓発と経済的負担の軽減

- (十河議員)本県の住宅の耐震化率は全国平均を下回っている。県と市町が連携して実施している住宅耐震化等の補助制度においては、耐震診断の件数は550件に対し、実際の耐震改修を申請したのは180件であった。これを受けて知事の今後の取組みを伺う。

- (知事)これまで、耐震診断や耐震改修への財政的支援や、県民向け講座や技術者向け講習会の開催などで県民の意識啓発を行ってきた。 また市町と連携し、昨年度から「耐震化重点エリア」の個別訪問を実施した結果、昨年度の耐震改修の補助実績は過去最高となった。 一方、個別訪問や耐震診断後も改修に着手されていない方も一定数あり、ダイレクトメールや電話連絡で働きかけを行なっている。 比較的安価で短期間に耐震改修できる「低コスト工法」や、今年度から県が補助限度額を100万円から115万円に引き上げた補助制度など、経済的負担の軽減について紹介している。

教育行政について

教員を支える体制づくり、特別支援教育の充実、県立高校再編整備の検討

- (十河議員)(1)小中学校の指導体制づくりについて、学校現場の状況と、これまでの取 組みの成果、また教員不足課題 への今後の見通し、(2)特別支援教育の充実に向け、現在の課題と今後の取組みについて、(3)県立高校のあり方について、少子化を踏まえた再編整備の方向性など、どう議論を進 めていくのか、教育行政に関する以上3点を教育長に伺う。

- (教育長)(1)35人学級と小学校における教科担任制を内容とする香川型指導体制の一層の推進のため、県単独措置を含めた、教員定数の改善、教員業務支援員の拡充、初任者の指導・サポートや副校長・教頭マネジメントの支援などに取り組んでいる。ただし教員全体の時間外在校等時間の月45時間以下の割合は、依然全国平均を下回っている。

教員不足に関しては、教員採用の平準化や採用試験の工夫をはじめ、教員定数の改善や各種支援をさらに進め、教員が豊かに活躍できる環境づくりを目指す。

(2)特別支援教育については、教員の加配措置、相談員の派遣、研修の充実などに取り組んできたが、特別支援教育の対象となる児童生徒が増加する一方で、専門性を備えた教員や支援員、学校看護師などの確保が困難になっていることが本県の課題である。 そこで教育委員会では、特別支援学校が抱える人員配置や施設の状況を含めた課題を整理し、他県の事例収集も行なって、今後、特別支援学校が障害種別の専門的教育機関として機能を十全に果たせるよう努める。

(3)「県立高校の在り方に関する協議会」において昨年度から検討を重ねてきたほか、県内の保護者や生徒、企業などから意見聴取を行った結果を踏まえ、 これまでの「高校や学科の配置」「高校入試や中高一貫教育など中高の接続・連携」「多様な学びのニーズへの対応」に加え、公立と私立の役割、通学の方法、今後の地域社会としての教育環境という視点も含めて県立高校の果たすべき役割を再定義していく。 その環境整備の一つとして、県立高校再編整備の方向性についても検討する。令和8年度末までに「魅力あふれる県立高校推進ビジョン」の改定を行う予定である。

交通死亡事故抑止対策について

齢者や自転車利用者の事故抑止対策を重点的に

- (十河議員)本県の交通死亡事故の現状についての認識と、県民を交通死亡事故から守るための今後の対策について、警察本部長に伺う。

- (警察本部長)昨年の県内交通事故は、発生件数、死傷者数いずれも減少したが、人口当たりの事故死者数は依然全国ワースト11位であった。 うち、死者の約6割は高齢者が占め、人口当たりの自転車乗車中の死者数は2年連続全国ワースト1位であった。 これを踏まえ、高齢者の事故防止対策としては、自宅への高齢者交通安全ガイド等の訪問や個別指導、街頭での声掛け、反射材を貼り付ける「なんしょんな作戦」等に取り組んでいる。 自転車利用者の事故防止対策としては、事故例には自転車利用者側にも何らかの法令違反が認められる場合も多いことから、交通安全教育や指導取締りを強化し、来年から16歳以上の自転車利用者にも交通反則通告制度が適用されることの周知などに取り組んでいる。 ほか、道路交通環境の整備として、標識・標示の定期的点検や確認、また高輝度・カラー化による夜間の視認性の向上を図っている。

瀬戸内国際芸術祭2025の夏会期に志度・津田エリアも参加。

古い町並みやテレビドラマで人気を博した 「平賀源内」にまつわる旧跡も残るさぬき市、この機会にもう一度訪ねてみてはどうでしょう。

今年で創建1400年を迎える四国霊場86番札所・志度寺は春会期・秋会期に分けて、本尊の「十一面観音立像」の特別公開などさまざまな催しが実施されます。

源内旧邸の側には源内の銅像があり、杉田玄白の残した「ああ非常の人、非常の事を好み、行いこれ非常、何ぞ非常に死するや」との一文が添えてあります。そのすぐ近くには「讃岐あん餅雑煮」に使うあん餅を一年中売っている食料品店もあります。